通过更智能的供应链策略来应对贸易结构调整

随着区域内贸易的不断扩大以及东南亚制造中心作为具有竞争力的替代选项的崛起,亚洲的供应链正在经历一场深刻的转型。如今,亚洲已发展为全球最紧密互联的贸易网络之一,仅次于欧盟。

据估计,2024年亚洲约有60%的贸易发生在区域内贸易伙伴之间,高于2000年的53%。预计到2030年,区域内贸易占比将提升至65%,年贸易额达4,000亿美元。

特别是,中国与东盟之间的经济联系已显著加强。2024年,双边贸易额达到5.67万亿元人民币(约合7,786亿美元),较上年增长8.8%。这使东盟连续第五年稳居中国最大贸易伙伴之位。

与此同时,企业必须应对由地缘政治变化、经济不确定性和供应链中断所导致的复杂贸易环境。为此,许多公司正在重新配置其生产基地,以期增强弹性并降低风险。

变化的贸易和制造业趋势

尽管中国仍是全球主要的制造业中心,但东南亚也逐渐崭露头角。新加坡、越南、印度尼西亚和泰国等国家/地区正在吸引着高价值产业投资,包括对半导体、电子产品和汽车制造业的投资。

以东南亚地区为例:泰国东部经济走廊正成为汽车产业集聚区,菲律宾宿务市崛起为新兴电子制造中心,印尼中爪哇省持续强化纺织服装产业优势,而柔佛-新加坡经济特区(JS-SEZ)更是在电子设备、金融服务和先进制造领域吸引大量投资。

旨在扩大市场准入和促进经济一体化的贸易协定进一步加强了这种区域性转变。诸如《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)和《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)等贸易协议正在促进更便捷的贸易流通并减少贸易障碍。这些协议有助于企业实现供应链多元化并为长期增长做好准备。

电子商务的蓬勃发展正在重塑供应链

在线消费者行为在重新定义供应链方面也具有举足轻重的作用。亚洲拥有全球10大在线零售市场中的五个,预计到2030年,该地区的电子商务市场规模将突破7万亿美元。

这种迅猛的增长带来了购物行为的显著变化。以往,零售旺季是从双11(11月11日)持续到农历新年。然而,在电商推动全年消费需求的背景下,企业亟需重构库存规划与销售预测体系。

为保持竞争优势,企业正逐步突破传统的"准时制生产"模式,转而采用"预防性储备"和"预测驱动生产"等新型供应链策略。这些方法提供了更大的灵活性,使企业能够在保持成本效益的同时,根据需求波动做出反应。在当今不断变化的市场环境中,能够动态调整运营规模已成为一项关键优势。

技术作为竞争优势

在快速变化的运营环境中,能否灵活应对中断已成为企业取得成功的关键因素。企业必须针对从极端天气到经济冲击的各种意外情况,进行全面的场景规划。

为了应对这些挑战,企业正越来越多地借助于技术和基于人工智能的解决方案。这些工具能够提升预测、场景规划和风险管理水平,帮助企业未雨绸缪地有效应对中断。

如今,AI驱动的解决方案正在改变供应链管理,使企业能够更准确地预测风险、预判需求变化并进行更加多元化的业务布局。利用这些洞见,企业可以简化物流、优化库存并迅速适应市场波动,从而在不可预测的环境中保持弹性。

强化物流网络以促进未来增长

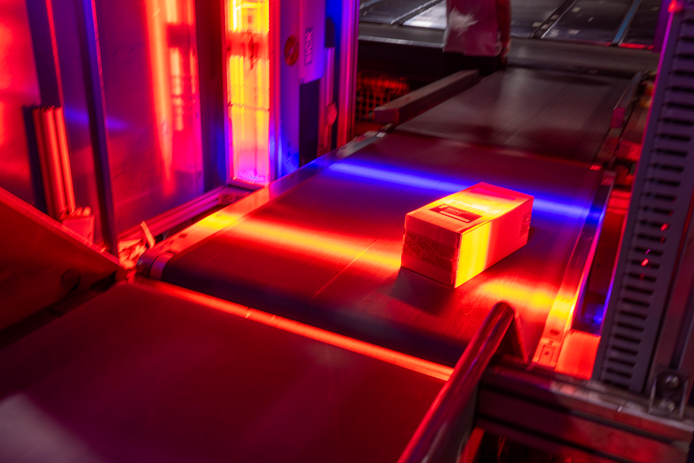

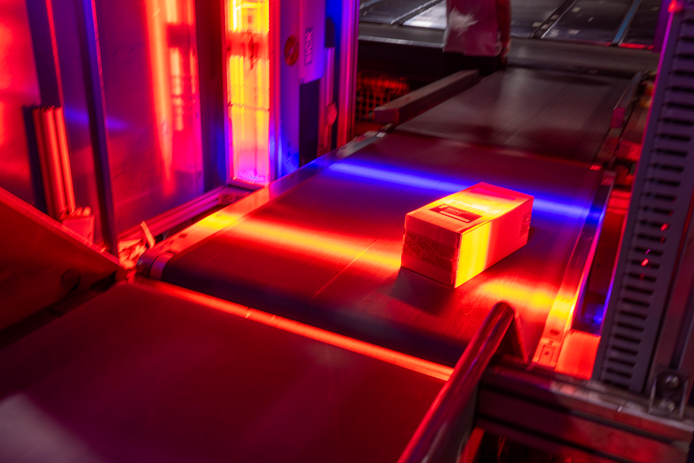

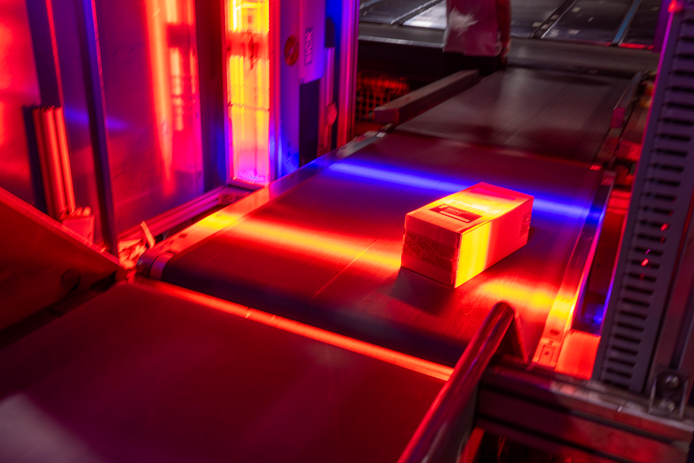

在当今充满变化的贸易环境中,企业在供应链中融入的灵活性越大,就越能承受中断并迅速恢复。这种适应能力的一个关键要素在于强大的物流基础设施。

随着企业实现供应链多元化,他们需要能够跟上不断变化的贸易模式的运输网络,以可靠、快速、灵活的方式连通企业与主要市场。

为了支持这些需求,FedEx不断扩大自己的网络。例如,近期我们通过开通首条从新加坡直飞安克雷奇的航线以及连接马来西亚古晋与新加坡的737F航班,加强了东南亚与美国之间的连通性,从而将企业与我们的全球网络相连。

此外,我们还增设了每周执飞四次的航班,从胡志明市出发经中国广州FedEx亚太区集散中心连接亚洲和欧洲,并且增加了从青岛和厦门飞往美国的货运航班,为企业提供更便捷的国际贸易路线。这些战略性的改进使众多行业的企业能够更高效地运输货物。

亚洲供应链的弹性和适应能力将影响全球贸易的未来。那些优先考虑区域多元化、积极拥抱科技并充分利用强大物流网络的企业,将最有能力在不断变化的经济环境中取得成功。